形勢概述

尼帕病毒感染疫情在孟加拉國是季節性的,通常發生在每年12月至次年5月之間。自2001年報告首例病例以來,每年的病例數從零到67不等。不過過去五年報告的病例數相對較低,從2016年的零到2019年的8例不等。

但是,自2023年1月4日以來,截至2023年2月13日,孟加拉國已有兩個省報告11例(10例確診病例和1例可能病例),包括8例死亡(病死率為73%)。

孟加拉國衛生和家庭福利部實施了多部門應對措施,包括加強監測活動、病例管理、感染預防和控制以及開展風險溝通宣傳活動。

世衛組織的評估是,這次疫情的國家級風險較高,區域級中等,全球風險較低。

病例描述

自2001年以來,孟加拉國一直報告在12月至5月期間暴發尼帕病毒感染的季節性疫情,與該國11月至3月的椰棗汁收獲季節相對應。報告的病例從零(2002年、2006年和2016年)到67例(2004年)不等。從2016年開始,在針對食用生椰棗汁的廣泛宣傳活動之后,報告的病例數量有所減少(圖1)。

然而,2023年1月4日至2月13日期間,孟加拉國又有兩個專區的七個縣報告了11例(10例確診病例和1例可能病例),包括8例死亡(病死率為73%)。這是自2015年以來的最高病例數,當時報告了15例病例,包括11例死亡。

在報告的11個病例中,有10例得到實驗室確認。另外一例未在死亡前采集樣本,因此根據流行病學關聯被視為可能病例。尼帕病毒感染的實驗室確認采用實時聚合酶鏈反應法檢測咽拭子樣本,用酶聯免疫吸附測定法檢測抗體。確認檢測由流行病學、疾病控制和研究所和國際腹瀉病研究中心孟加拉國實驗室進行。

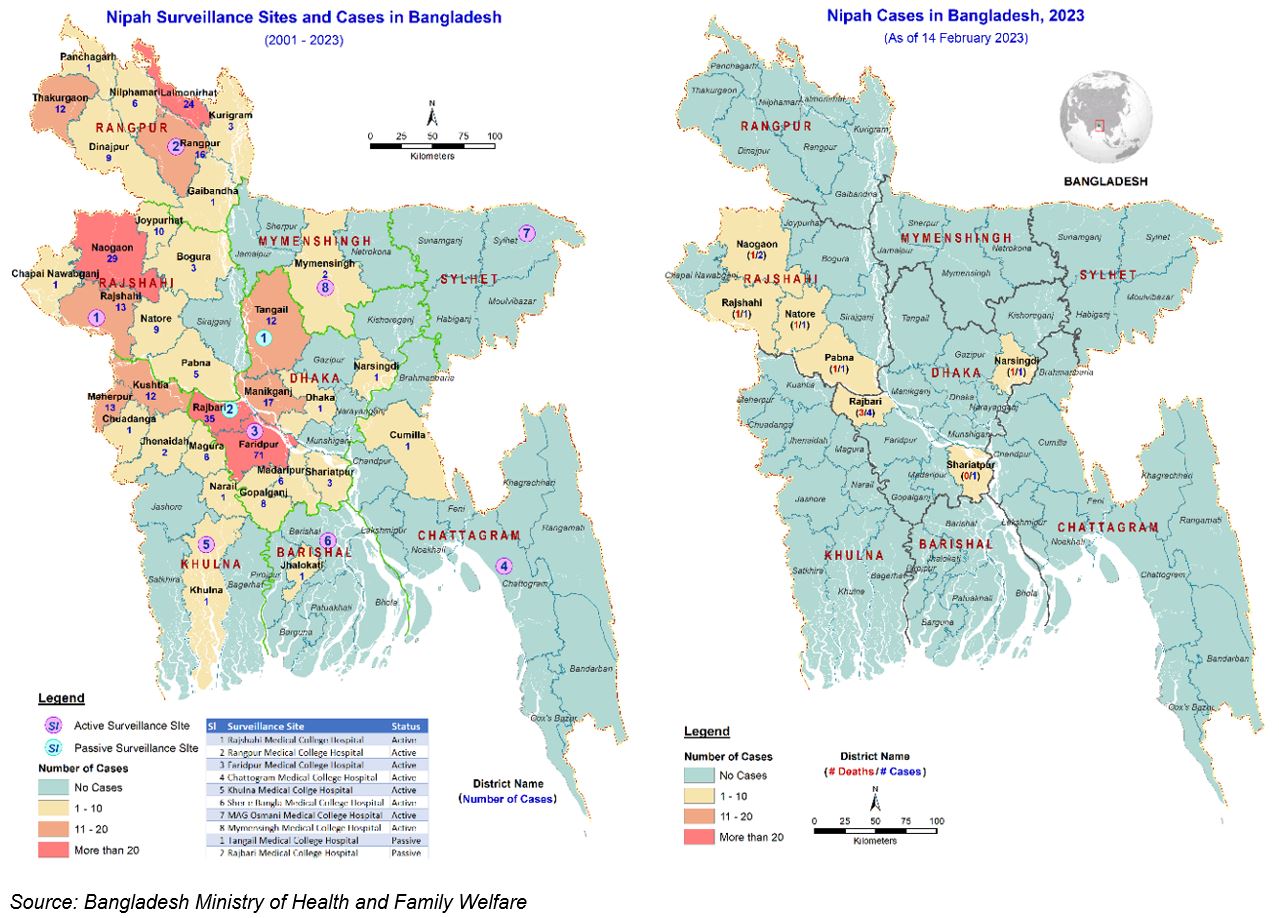

達卡專區報告發生了6個病例,包括諾爾辛迪縣(1例死亡)、拉杰巴里縣(4個病例,含3例死亡)和沙里亞德布爾縣(1個病例)共4例死亡。拉杰沙希專區報告了5例,包括4例死亡,分別來自瑙岡縣(2例病例,1例死亡)、諾多爾縣(1例死亡)、巴布納縣(1例死亡)和拉杰沙希縣(1例死亡)(圖2)。

圖1.2001年1月1日至2023年2月13日孟加拉國按年份分列的尼帕病毒病例和死亡人數。

圖2.尼帕病毒病例和監測點分布(2001-2023年)[左]和2023年尼帕病例分布[右]。

在報告的11個病例中,4例為女性,7例為男性。病例從15日齡到50歲不等,中位年齡為16歲。在這11個病例中,10例有食用椰棗汁的歷史,而1例15日齡嬰兒被認為是繼發病例。

這些病例的估計潛伏期為3至15天,中位數為14天。所有11例均在出現癥狀后住院。

在這11個病例周圍共確定310名接觸者,要求其自最后一次可能接觸之日起接受監測3周。

尼帕病毒感染是一種蝙蝠傳播的新發人畜共患病,通過受感染的動物或受污染的食物傳播給人類。它也可以通過與感染者密切接觸發生人際間傳播。果蝠或飛狐(狐蝠種)是尼帕病毒的天然宿主。

尼帕病毒感染潛伏期據信為4至14天。但是,也報告過潛伏期長達45天。在疾病急性期和恢復期,可以通過結合使用不同檢測方法對有尼帕病毒感染臨床病史的患者進行實驗室診斷。使用的主要方法是對體液進行逆轉錄聚合酶鏈反應檢測和通過酶聯免疫吸附測定檢測抗體。

人類尼帕病毒感染引起一系列臨床表現,從無癥狀感染(亞臨床)到急性呼吸道感染和致命性腦炎。感染者最初會出現發燒、頭痛、肌痛(肌肉疼痛)、嘔吐和喉嚨痛等癥狀。隨后可出現頭暈、嗜睡、意識改變和提示急性腦炎的神經系統體征。有些人還可能經歷非典型肺炎和嚴重呼吸問題,包括急性呼吸窘迫。嚴重病例會出現腦炎和癲癇發作,在24至48小時內進展為昏迷。大多數急性腦炎幸存者完全康復,但據報道幸存者存在長期神經系統健康問題。大約20%的患者面臨殘留的神經系統后果,如癲癇發作和性格改變。少數人康復后復發或發展為遲發性腦炎。

全球總病死率估計為40%至75%,具體取決于當地的流行病學監測和臨床管理能力。雖然正在開發抗病毒藥物,但沒有可用于預防或治療尼帕病毒感染的獲批疫苗或治療方法。

孟加拉國政府采取了以下公共衛生應對措施。

協調:

- 傳染病控制中心和衛生服務總局于2023年1月28日召集所有處室負責人、體檢醫生、衛生和計劃生育官員以及其他公共衛生專家舉行了緊急會議,討論疫情應對措施并制定策略。

監測:

- 國家快速反應小組正在與國際腹瀉病研究中心孟加拉國實驗室合作開展疫情調查,包括接觸者追蹤。

- 傳染病控制中心和衛生服務總局、流行病學、疾病控制和研究所、衛生教育局、國際腹瀉病研究中心孟加拉國實驗室和世衛組織正在集中精力加強現有監測系統;制定立即干預策略;以及用于宣傳和提高認識的信息、教育和宣傳內容。

病例管理:

- 傳染病控制中心和衛生服務總局與達卡醫學院醫院的資深臨床醫生正在加強病例管理。醫院中的2019冠狀病毒病專用重癥監護室病床被臨時安排用于尼帕病毒感染病例管理。

- 達卡的傳染病醫院已被指定支持對疑似尼帕病毒感染病例進行檢疫和隔離。

感染預防和控制:

- 各級衛生保健工作者被指示觀察最佳感染預防和控制做法,包括戴口罩和手套,在當地調查和管理病例,非必要不將病例轉診到達卡管理。

- 正在審查和更新《管理、預防和控制尼帕病毒感染國家指南》,重點是醫護人員的安全措施以及感染預防和控制。

風險溝通和社區參與:

- 正在開展宣傳倡導、風險溝通和社區參與活動。

- 已經開通兩個尼帕熱線,分別設在流行病學、疾病控制和研究所與國際腹瀉病研究中心孟加拉國實驗室,目的是收集尼帕病例的正式和非正式報告,并滿足公眾對尼帕和其他傳染病的一般詢問需求。

由于以下原因,世衛組織評估,國家層面總體上面臨高風險:

- 盡管孟加拉國幾乎每年都報告尼帕病毒病例,但2023年迄今就已經報告11個病例和8例死亡,與過去七年相比,這很不尋常。

- 尼帕病毒感染的病死率很高(73%)。尼帕病毒感染的初始體征和癥狀不具有特異性,醫生通常不會先懷疑感染尼帕病毒。這可能會妨礙準確診斷,并給發現疫情、及時采取有效的感染控制措施以及應對疫情帶來挑戰。

- 盡管世衛組織已將尼帕病毒確定為世衛組織研發藍圖的重點疾病,但目前尚無針對尼帕病毒感染的特異性藥物或疫苗。對于出現嚴重呼吸系統和神經系統并發癥的患者,建議給予支持性重癥護理。

- 目前,盡管正在努力開展風險溝通和社區參與活動,但普通民眾的認識水平仍然很低。

- 在本次疫情期間,已經發生了一例疑似人際傳播病例,孟加拉國此前曾報告發生過繼發病例。

- 果蝠或飛狐(狐蝠種)是尼帕病毒的天然宿主,存在于孟加拉國。從孟加拉國受影響者身上分離出的尼帕病毒具有遺傳多樣性,這表明該病毒在野生動物宿主中具有顯著多樣性,并且病毒反復從其宿主溢出到人類。

由于拉杰沙希縣與印度接壤,區域一級的風險為中等。盡管以前沒有任何人類跨境傳播的實例,但考慮到該病毒自然宿主(果蝠或飛狐)的共同生態走廊以及兩國以前在家畜和人類中發生的事件,這種風險仍然存在。印度以前也經歷過尼帕病毒感染疫情。

考慮到許多國家沒有自然宿主,以及孟加拉國、印度、馬來西亞和新加坡以外從未出現過病例,全球一級的風險較低。

在沒有可用于尼帕病毒感染的疫苗或經批準的治療方法的情況下,減少或預防人們感染的唯一方法是提高對危險因素的認識,并教育人們可以采取哪些措施來減少接觸尼帕病毒。病例管理應側重于向患者提供支持性治療。對于出現嚴重呼吸系統和神經系統并發癥的患者,建議給予支持性重癥護理。

公共衛生教育信息應側重于:

減少蝙蝠向人類傳播的風險:預防傳播的努力應首先側重于減少蝙蝠接觸到椰棗汁和其他新鮮食品的機會。新鮮收集的椰棗汁應煮沸,水果應在食用前徹底清洗和去皮。有蝙蝠叮咬跡象的水果應丟棄。應避開已知蝙蝠棲息的區域。通過徹底清洗水果或水果制品,并在食用前去皮,可以防止通過受到染病果蝠尿液或唾液污染的水果或水果制品(如生椰棗汁)發生國際傳播的風險。

降低動物向人類傳播的風險:已有關于養殖的豬、馬、山羊、綿羊以及狗和貓等家畜發生自然感染的報告。在處理生病的動物或其組織時,以及在屠宰和撲殺過程中,應戴手套并穿防護衣物。人們應盡可能避免接觸受感染的豬。在地方流行區域,在建設新養豬場時,應考慮該地區是否存在果蝠。一般而言,在可行的情況下,應保護豬飼料和豬舍免受蝙蝠侵害。從疑似感染尼帕病毒的動物身上采集的樣本應由訓練有素的工作人員在配備適當設備的實驗室中處理。避免接觸流行地區的蝙蝠和染病動物,避免食用蝙蝠咬過的水果,避免飲用生椰棗液/酒/汁,就可預防尼帕病毒感染。

降低人際傳播風險:應避免與尼帕病毒感染者進行無保護的密切身體接觸。護理或探望病人后應定期洗手。照護疑似或確診感染患者或處理其標本的衛生保健工作者應始終采取標準的感染控制預防措施。由于在包括家庭成員在內的照護者之間以及在衛生保健機構中報告了人際傳播,因此除標準預防措施外,還應采取接觸和飛沫預防措施。在某些情況下,可能需要采取針對空氣傳播的預防措施。